虫歯になる原因には様々な要因が関わっています。

虫歯の原因と種類、段階に対する治療の必要性について詳しく説明していきます。

虫歯になる原因

虫歯の原因は、主に以下の4つの要素が関係しています。これらが重なったときに虫歯が発生しやすくなります。

- ①細菌(ミュータンス菌など)

口の中にいるミュータンス菌などの虫歯菌が、食べ物の中の糖分を分解して酸を作り出します。この酸が歯を溶かすことで虫歯になります。

- ②糖分(食べ物・飲み物の中の砂糖など)

虫歯菌のエサになるのが糖分です。特に砂糖が多く含まれている食べ物・飲み物(ジュース、飴、チョコレートなど)はリスクが高くなります。

- ③歯(歯の質や形状)

歯の質や形状も虫歯のなりやすさに関係します。歯の溝が深かったり、エナメル質が弱かったりすると、虫歯になりやすいです。

- ④時間(酸にさらされる時間の長さ)

糖分を摂ってから歯が酸にさらされている時間が長いと、虫歯のリスクが高くなります。食べてすぐに歯磨きをしない、ダラダラ食べや頻繁な間食が多い方は要注意です。

虫歯の種類

虫歯にはいくつか種類があります。

一次齲蝕(一次虫歯)

健康な歯に初めて発生するむし歯です。

歯の表面(エナメル質)から始まり、進行すると象牙質、さらに神経(歯髄)にまで到達します。

普通のむし歯治療の対象となるのがこれです。

二次齲蝕(二次虫歯)

過去に詰め物や被せ物をした歯の周囲から再び発生するむし歯。

詰め物と歯の間にすき間ができたり、歯磨きが不十分な場合に起こりやすい。

非常に多く、むし歯治療後の再発の代表的なパターンです。

根面齲蝕(根面虫歯)

根面う蝕は、歯茎が下がって露出した歯の根(象牙質)に発生します。

年齢とともに歯茎が下がると、セメント質という酸に対する抵抗力が弱い組織が露出してしまいます。

そのため、年齢とともに歯茎が下がると根元が虫歯になりやすくなります。また、進行が速いことも特徴です。

根面齲蝕は30代から徐々に増えて、40代で急増しやすいことから歯茎が下がらないためのケアも大切です。

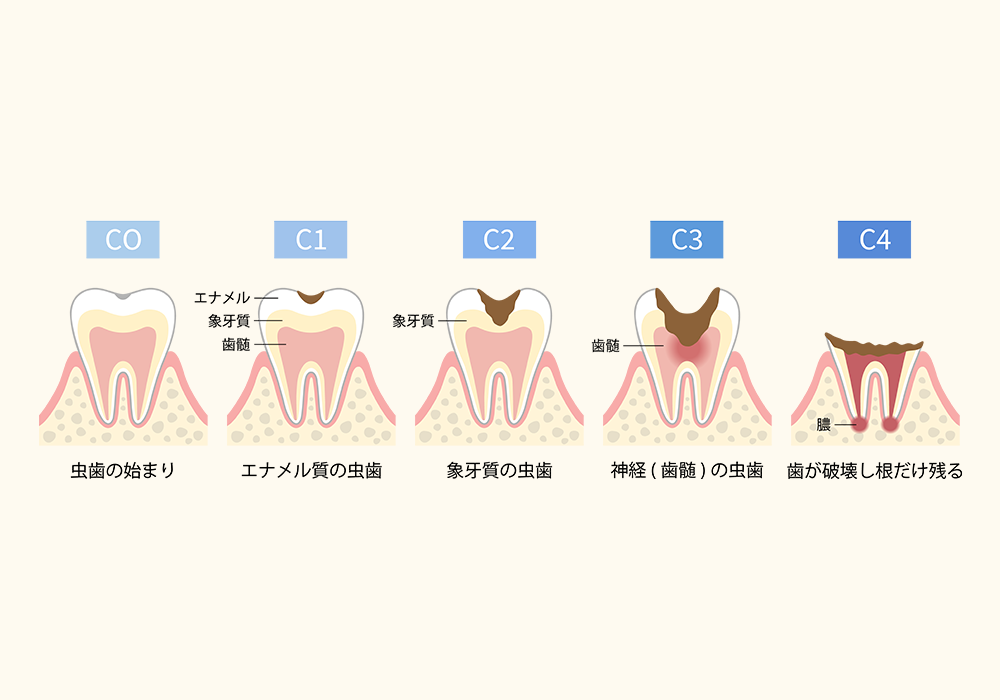

虫歯の進行度合い

虫歯は進行度合いによってC0からC4に分類されています。

C0・C1

虫歯が一番表側のエナメル質という層に限局している段階です。

自覚症状はほとんどなく、定期検診で発見されることが多いです。

この段階であれば歯を削らなくても、再石灰化といってフッ素やプラークコントロール(正しい歯磨きとクリーニングで汚れをしっかり落とす治療)によって虫歯の進行を止めて回復が期待できます。

また、歯を削る場合も比較的侵襲が少ないままでの治療が可能です。

C2

虫歯が、エナメル質の内層の象牙質にまで到達した状態です。

甘いものや冷たい物がしみるなどの症状が出てきます。

象牙質はエナメル質に比べて柔らかい組織なので虫歯の進行が早く、できるだけ早く治療する必要があります。

C3

虫歯が歯の神経にまで到達している段階です。

この段階になると冷たい物だけでなく温かい物もしみたり、何もしなくてもズキズキと痛みが出てきます。

歯の神経管の内側にまで虫歯が進行しているため、虫歯を取り除くだけでなく神経を抜いて神経管を消毒する治療を行います。

この段階であれば歯を抜かなくても、歯の根っこ自体は残せる場合が多いです。

C4

虫歯菌により歯が溶けて根だけが残った状態です。

歯の神経に虫歯が到達したまま放置すると、神経が壊死してしまいます。

そこからさらに放置すると歯のまわりの骨が溶かされ、歯の根のまわりに膿が溜まってしまいます。

歯の根の消毒で改善できる場合は根自体は残せますが、最悪の場合には抜歯が必要となります。

東京マール歯科 日本橋院