不正咬合があると見た目だけでなく、虫歯や歯周病の要因となることがあります。

不正咬合の原因は先天的な歯の生え方の問題だけではなく、幼少期の指しゃぶりや舌癖、顎の成長異常などの要因が複合的に関係しています。

今回は、不正咬合の種類や影響について詳しく説明していきます。

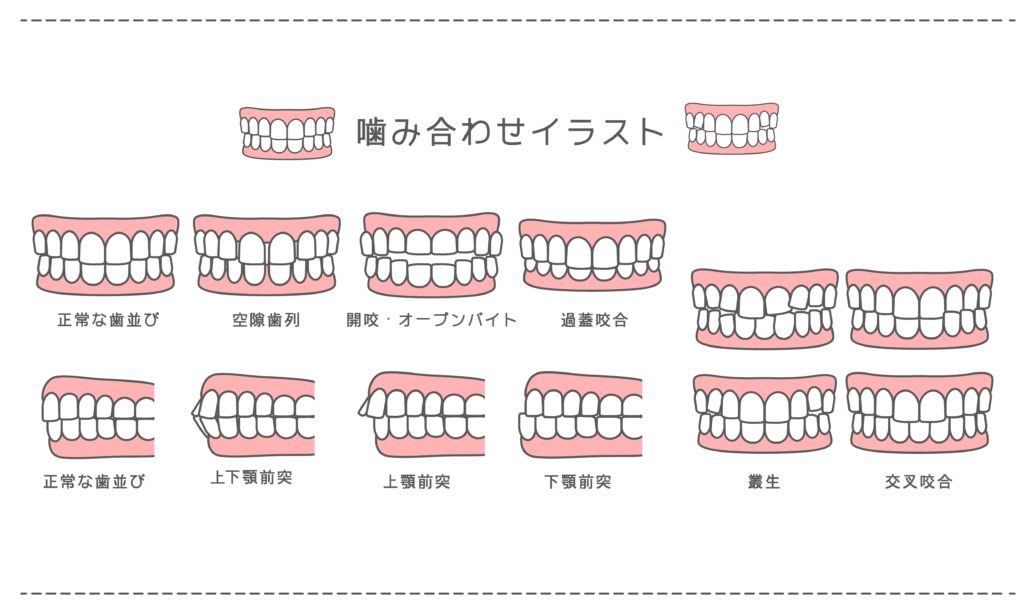

主な不正咬合の種類

| 種類 | 説明 | 別名 |

|---|---|---|

| 上顎前突(じょうがくぜんとつ) | 上の前歯や上あごが前に出ている状態 | 出っ歯 |

| 下顎前突(かがくぜんとつ) | 下の歯や下あごが前に出ている状態 | 受け口、反対咬合 |

| 開咬(かいこう) | 奥歯は咬んでいるが、前歯にすき間があってかみ合わない状態 | オープンバイト |

| 過蓋咬合(かがいこうごう) | 上の前歯が下の前歯を深く覆っている状態 | ディープバイト |

| 交叉咬合(こうさこうごう) | 左右の歯のかみ合わせがずれていて交差している状態 | クロスバイト |

| 空隙歯列(くうげきしれつ) | 歯と歯の間にすき間がある状態 | すきっ歯 |

| 叢生(そうせい) | 歯並びがでこぼこして重なっている状態 | 八重歯、乱ぐい歯 |

不正咬合の原因

- 1.遺伝的要因

骨格の遺伝:顎の大きさや形が親から子に遺伝し、不正咬合の原因になることがあります。

例:下顎が大きすぎて受け口になる(反対咬合)、上顎が小さくて出っ歯になる(上顎前突)など。

歯の大きさと顎のバランスの不一致:歯が大きすぎる or 顎が小さすぎると、歯が並びきれなくなる(叢生・そうせい)。

2. 後天的要因(習慣や外的な要因)

■ 口腔習癖

指しゃぶり(長期間続くと出っ歯や開咬の原因)

舌突出癖(ぜつとっしゅつへき):舌で前歯を押す癖 → 開咬や出っ歯

唇を噛む、舐める癖

口呼吸:鼻炎などによる慢性的な口呼吸 → 顎の発育に影響

■ 歯の異常

早期の乳歯の喪失:永久歯が正しく並ばなくなる

過剰歯・先天欠如歯:歯の本数の異常が歯列に影響

■ 外傷や病気

顎の骨折や外傷

顎関節症:咀嚼や開閉口に関わる異常

乳幼児期の病気による発育障害

3. 環境要因・生活習慣

固いものを噛まない食生活:顎の発達不足

うつ伏せ寝や頬杖:顎や歯列に圧力がかかり歪む

栄養不足:骨や筋肉の発育不全につながる

不正咬合が及ぼす悪影響

虫歯・歯周病リスクが上がる

不正咬合の場合、口呼吸になりやすいです。鼻呼吸に比べて口呼吸では口腔内が乾燥しやすく、むし歯や歯周病菌が増えやすくなります。

また、不正咬合により歯が重なり合っていると、その箇所に歯ブラシやフロスが通りづらくなることから虫歯・歯周病リスクが上がります。

一定の歯に負荷がかかることで歯が欠ける・折れるリスク

不正咬合でどこか一か所の歯だけ強く噛み合っていると、その部分にだけ過度な負荷がかかり歯が欠けたり折れてしまうことがあります。

また、歯が重なり合っていたり歯同士が強くあたっていると、歯が削れてしまったり場合によっては歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。

口臭の悪化

不正咬合による口呼吸の影響で唾液が減少し、口臭が強くなることがあります。

また、不正咬合によりブラッシングが不十分になることで口内に汚れが残り雑菌が繁殖し、口臭が目立ちやすくなります。

コンプックスの原因となることがある

出っ歯・受け口・すきっ歯などの不正咬合では、見た目が気になることでコンプレックスになりやすいです。

大きな口で笑うことができなくなってしまったり、つい口もとを手で隠してしまうケースも珍しくありません。

胃腸に負担がかかる

不正咬合できちんと噛むことができない場合、食べ物をかみ砕くことが通常よりも難しくなり消化器官に負担がかかることがあります。

不正咬合の治療法

① 矯正治療(歯列矯正)

目的:歯並び・噛み合わせを整える

主な方法:

- ワイヤー矯正(表側/裏側)

- マウスピース矯正(例:インビザライン)

- 部分矯正(前歯だけなど)

📌 子どもの場合:骨の成長を利用して、早期に改善を図ることもあります。

② 外科的矯正治療(顎変形症などの場合)

対象:顎の骨格のズレが大きく、矯正だけでは改善が難しいケース

方法:矯正治療+外科手術(顎を骨ごと移動)

例:下顎前突が重度の場合など

③ 補綴(ほてつ)治療

対象:歯が欠けていたり、位置が悪いけれど矯正が難しい場合

方法:被せ物(クラウン)、ブリッジ、インプラント等で噛み合わせを整える

④ 口腔習癖の改善・機能訓練

特に小児の不正咬合では、

- 指しゃぶり

- 口呼吸

- 舌の癖(舌突出癖)

などが原因のこともあります。これらを口腔筋機能療法(MFT)で改善することで、矯正効果を高めたり、再発を防ぐことができます。

東京マール歯科 日本橋院